2024年春の特別公開・自分供養は、3月24日(日)から6月4日(火)まで実施いたします。

特別公開(自分供養・お茶席付き) 5,000円 / 人

※前回は、自分供養をより多くの方に体験していただきたいという思いから本来の自分供養を簡略化し3,000円で公開させていただきました。今春からは本来のままの自分供養の形に戻し、5,000円での公開とさせていただきます。

2024年春の特別公開・自分供養は、3月24日(日)から6月4日(火)まで実施いたします。

予約の受付は、3月上旬より開始いたします。

特別公開(自分供養・お茶席付き)

5,000円 / 人

※前回は、自分供養をより多くの方に体験していただきたいという思いから本来の自分供養を簡略化し3,000円で公開させていただきました。今春からは本来のままの自分供養の形に戻し、5,000円での公開とさせていただきます。

慈受院の自分供養とは

自分供養とは、今生きている自分が

自分で、自分を供養すること

供養というと、一般的には先祖供養など僧侶がお経をあげるイメージを持たれるかもしれませんが、慈受院の自分供養では、自分で自分を供養していただきます。

毘沙門天様へのお参り・写経・慈受院を彩る四季折々の草花に触れ、一服のお茶をいただくことを通じて自分を慈しむひとときを過ごしていただけます。

引き寄せるものは、全て自分の発したもの。自分供養が出来て初めて人生が変わってきます。

自分と向き合い、大切に供養いたしましょう。

慈受院でのひと時が新たなる一歩となりますようにお祈りしております。

自分供養の流れ

1. 受付

拝観謝絶の門をくぐると尼門跡寺院の特長である大きな金木犀の木がお出迎えいたします。こちらの金木犀は美智子上皇后がお好きな花にも選ばれ、10月中旬には満開を迎えかぐわしい香りでみなさまを包み込ます。

その奥に受付がございますので、ご予約時のお名前・人数をお知らせください。

2. 白蛇弁財天 お金供養

財運・学問・芸能の神である弁財天様から注がれる地下水で自身とお金を清め、ご参拝ください。

この世はすべて行雲流水の如くお金も、物も、喜びも、悲しみも、命さえもとどまることはありません。

自分のもとへ流れ着いたお金を清水の流れで清め、供養してください。

3. 邪を祓う 毘沙門天王

令和四年春に初公開をした毘沙門天を、特別にご開帳いたします。慈受院の毘沙門天王は毘沙門天・吉祥天・善膩師童子の三体のご家族がそろっている珍しい立像です。

通常立ち入り禁止となっている内陣まで入っていただき、全ての悪徳・穢れを払いのける、憤怒の形相の毘沙門天様のお姿を間近でご参拝していただきます。

4. 心に火を灯す 火灯窓と目覚めの窓

玄関を入ると2つの窓「火灯窓」と「目覚めの窓」が目に入ります。お釈迦様は自分をよりどころとして生きる自灯明(じとうみょう)という教えをくださいました。

火灯窓で自分の心に火を灯し、目覚めの窓で心の目を開く。2つの窓を眺めて、お釈迦様の教えを受け取ります。

また境内に咲く草花を使った草花・薄曇御所流の生け花が皆様をお出迎えいたします。

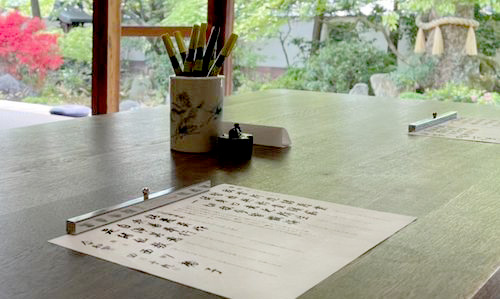

5. 自分を慈しむ 写経と瞑想

静寂な空間である本堂では、ゆったりとした気持ちで庭のご神木や仏様と向き合い、写経をしていただきます。

前世から積み重ねた一切の罪を仏前に懺悔するために唱える偈文「懺悔偈」仏教で釈迦以前に存在したとされる六人の仏と、釈迦を含む七人の仏が共通して説いた教えを一つにまとめたとされている偈「七仏通誡偈」

二つのお経を心をこめて写経をし、邪念を祓います。

写経の後は御神木である楠木が望める庭をながめ瞑想していただき、ゆったりとした時間をお過ごしください。

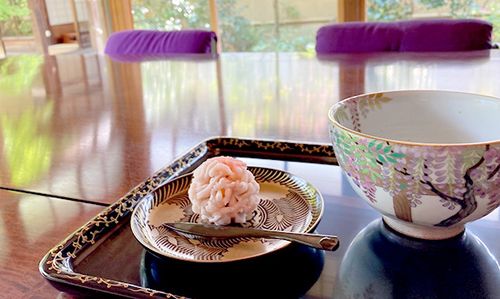

6. 心身の癒し 一服のお茶

書院では一服のお茶とお菓子をいただけます。

お抹茶は椅子とテーブルでいただく立礼(りゅうれい)ですので、初めての方も、正座が苦手な方も気軽に茶の湯を楽しんでいただけます。

お庭を愛でながら心温まるひと時をお過ごしください。

7. ささやかな自分への誓い 誓願

自分供養をした後、最後に蓮の花の散華に誓いと願いを書きます。

特別なことにとらわれる必要はなく、日常生活がより心地よく、ご自身がごきげんになる誓いと願いをどうぞお書きください。

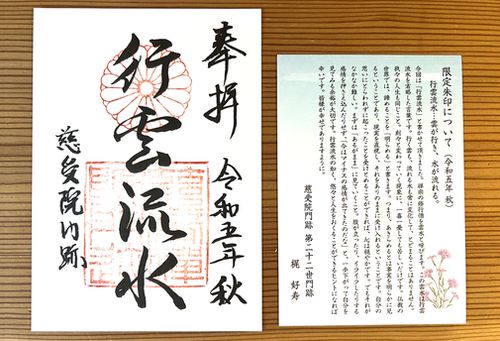

8.特別朱印・法語授与

自分供養をして写経を納められた方に当院門跡筆の特別朱印を授与させていただきます。

特別朱印には特別公開毎に皆様に伝えたい言葉を書いております。

朱印の言葉についての一言法話のお手紙もお付けしておりますのでお持ち帰りください。

※不定期開催 チェロ生演奏

不定期で、ウィリアム・プランクル氏チェロの生演奏を行っております。

自分供養の内容はそのままにチェロの生演奏をお楽しみいただけます。

チェロの音色は、心に静寂と落ち着きを取り戻し心身を癒してくれる効果があります。四季折々の花が咲く庭を眺めながら、ゆるゆると心がほどけていく感覚に身を任せ、贅沢な自分供養の時間をお過ごしください。

※チェロ演奏付き自分供養では1枠の定員が6名となります。

開催日:3/31(日)、4/6(土)、4/14(日)、4/29(月・祝)、5/19(日)、5/23(木)、6/2(日)

時間:午前中

チェロ演奏付き自分供養(お茶席付き)5,500円 / 人

チェロ演奏付き自分供養(お茶席付き)

5,500円 / 人

ごきげんよく生きると、慈しみと感謝の心が自然と芽生え、笑顔によって新たな道が開けていくことでしょう。

2024年春の特別公開・自分供養は、3月24日(日)から6月4日(火)まで実施いたします。

特別公開(自分供養・お茶席付き) 5,000円 / 人

特別公開(自分供養・お茶席付き)

5,000円 / 人

90分程度ゆっくりとご滞在いただけます。